社群运营中,如何利用游戏化思维?

做好社群运营得经历四个阶段

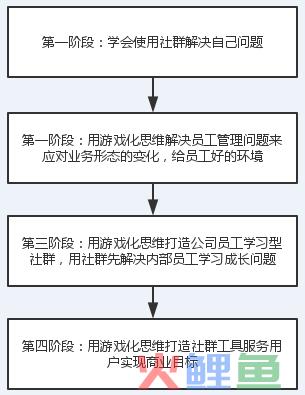

我一直认为想运营好社群得经历四个阶段:

第一阶段:首先得做一个好的使用者,通过社群来解决自身的工作生活问题,社群若真有价,先让自己受益;

第二阶段:做一个好的管理者,利用游戏化思维解决公司员工管理问题,真正的去激活员工。没有好的管理制度做保证,再好的想法也将会被扼杀,再牛逼的专家也会被束缚手脚;

第三阶段:利用游戏化思维先打造一个社群工具解决员工的学习成长问题。用户需要通过公司打造的社群学习成长,那员工同样也有这样的需求,为嘛不先利用社群来提高员工的业务能力。当员工自己先通过社群受益,自然就能将这种价值传递给用户;

第四阶段:前面都做好了,再利用游戏化思维打造社群这样的工具达到你的商业目的。员工都这么管了,更何况是挑剔的用户。所以在运营用户的时候更需要游戏化思维。

前三步都没有实现就直奔第四步属于典型的不干实事光炒概念的投机主义者,这种人不在少数。在目前这种急功近利的大氛围下,社群运营工作者太缺乏一个健康的环境。

游戏化思维在社群运营中的阶段应用

只有管理者用游戏化思维改变自己的管理模式,先激发员工的工作兴趣,才能为社群运营提供一个良好的环境。没有一个好的制度环境,一切无从谈起。

第一阶段无需赘述,今天我们结合实际案例重点谈谈游戏化思维如何解决社群运营第二阶段的问题。

企业背景:一家做金融服务的公司,主要业务:培训、并购、资金以及优质资产的对接。销售模式:主要是电话营销、新媒体营销。销售队伍有200多人,运营单独是个部门。由于这种传统的销售模式过重,他们力求转型想开辟社群这样一个新的流量入口,并且利用社群服务好自己的用户。这个重大任务他们交给了运营部的人。但是传统的销售模式暂时还不能脱离。

社群运营的游戏到底交给谁来玩?

销售、运营岗位分隔是否合适

首先得解决一个问题,社群运营到底适合交给谁去做。往往很多企业跟上述案例一样把销售和运营两个岗位完全分开,社群运营由专门的人去。

做好社群运营的根基在于先了解你的用户,然后再用最低的成本通过线上和线下去服务你的用户,最后来达到商业转化的目的。

销售长期跟用户打交道,他们最了解自己的用户但是缺乏运营思维,而运营长期被关在办公室闭门造车。

运营工作者的尴尬处境

社群运营人员目前没有直接可以量化的产出,尤其是在现在这种摸索的阶段。公司内部有这样的鄙视链,销售都是按照结果说话的,看运营没有一个明确的产出,很多人会认为运营就是吃闲饭的。

这就导致一个结果,运营人员没有话语权决定权,很多事情得不到其他人的支持。

这样会造成协同效率低下。社群本质上就是一个工具而已,在某些时候他就是一个销售工具,所以怎么能让销售跟社群相隔离呢。

销售运营岗位融合的意义在哪里

所以我一般都建议,公司在做社群运营的时候,销售也需要协同参与。有几种方式,要么是运营人员进来之前先做销售再转岗,要么就是销售也要参与运营工作。

因为你在做社群运营的时候本身也可以促进销售。不同的方式决定着不同的管理考核制度,具体方法暂不细谈。

成功的游戏需要让玩家作出有意义的选择

成功的游戏就是让一些自主性的玩家不断的作出有意义的选择。而在管理员工的时候有意义的选择需要具备三点:

- 具有明确的目标;

- 这些选择都是员工自愿的;

- 做这些事情是有路径的。

目标明确才会避免行动盲目

玩游戏需要明确目标,就好像打球,动作虽然要帅,但是一定是以赢得最终的比赛为目的。

公司社群运营的目标:

如果没有明确的目标,后期造成的结果就是各种会议不断,要么整天没事干,要么整天就瞎忙。

选择的自愿是产生内生动力的前提

一个有奖励但缺乏自主空间的游戏系统很快就会让参与者觉得被剥夺了能动性而感到乏味,所以让玩家有自主的选择权很重要。就好像打篮球,战术不可能涉及到每个回合,球员也需要一定的自主选择权。

往往一些社群运营员工沦为纯粹的执行者,很多管理者完全忽略了让执行者参与方案策划的过程。有想法的员工可以接受有挑战的任务,但很难接受一个缺乏自主性的任务。

一些管理者可能会说,我们也是一起头脑风暴的呀,我让他提想法了呀。这种头脑风暴往往都是在你设定的一个框架下进行的,员工需要的是全程参与而仅仅非半程参与,除非你是一家成熟的企业。不然后续一系列问题最终还会积压到你身上。

之前我跟客户合作运营社群,管理者跟我说,你用那个微信公开课做销售抓手,去把潜在往里面拉进行转化,赶紧脑洞一下该怎么运营才能转化,你不是社群运营很厉害嘛,体现你价值的时候到了。我一听到这外行话第二天就屁股一拍走人了,因为我知道后面是没法继续沟通的。

做这些事情得有路径,前期侧重于过程管理

当你刚打篮球的时候教练不可能一上来就跟你说去打爆对手。而是教你先去练习最基本的运球、投篮、跑位、假动作、防守等基本功。上球场的时候教练也不会只说一些我们要干掉对手这些谁都知道的目标,而是给球队画各种进攻防守战术,在场边指挥球员走位。如果一上来就只跟你说去打爆对手,而不提供你任何路径,你也会被虐的跟狗一样。那么这种游戏对于你将毫无乐趣,最后干脆不玩了。

在做社群运营的时候,一些企业上来会直接跟员工说,你们运营活动得完成多少销售转化。然后这种kpi不知道根据什么来制定的。这下员工就陷入焦虑之中,最后做社群运营的干脆就全变形成为销售了。

处在摸索期尤其需要做目标拆解和路径管理。做好路径管理并非就是没有考核指标,而是指标的侧重点不一样。具体如何分解呢?

初期可以重点参考以下几个指标:用户资料的数量、用户信息的完整度、活动策划的思考力评分、对于用户理解力的评分等等。当进入成熟期的时候再慢慢引入用户新增数、转化率、复购率等一些指标。

总之当你作为一个管理者简单粗暴的扔给员工一些艰巨只管结果不管路径的任务,那员工可以用拖延、敷衍、抱怨、负能量传播、欺骗、辞职这些手段来恶心你。时代不一样啦,90后都蛮任性的嘛,这点你要清醒。

到底该如何激励员工让他们像玩游戏一样工作

工作可能会敷衍,但是很少有人玩游戏会敷衍,他们都会百分百的注意力投入其中,哪怕旁边躺着性感的女朋友。而激励系统是做任何游戏开始的前提。想设计好激励系统首先得抓住员工的动机。

动机分为两种:外在动机、内在动机。

感觉自己不得不去做某事的动机被称为“外在动机”。

真像一个段子里说的,上班就是为了赚钱,不要跟我谈什么理想,我的理想就是不上班。现在大多数员工靠着薪水、升职这种外在动机支撑着每天的工作。

仅仅依靠着外在动机很难真正激活你的员工。社群运营有如此多的细节,你无法一一要求。

社群运营要激发员工内在动机

想要做某件事情得冲动被称为“内在动机”,所以真正想让员工做好社群运营得激发他的内在动机,让他们真正觉得做这个事情像在玩游戏。结合案例,谈谈到底该怎么做才能满足员工内在动机。

内在激励源于几点:

- 渴望体验成功,得到认可;

- 渴望与社会建立联系;

- 工作的同时也能顺便实现自己的目标。

用户的认可才是激发内生动力

传统的社群运营简直就是一个打杂的,组织一些线上线下的活动,管理一下用户,有的时候还会被拉过去做公众号,反正公司安排什么就做什么。这样的工作可以说毫无成就感,毫无乐趣可言。

社群运营最大的成功体验就是源于用户对自己的认可,而想得到用户的认可,就得真正围绕用户设计出能够抓住用户需求的现上线下活动以及相应的功能产品(具体如何做需要单独成文)。

激发员工社交需求,让社群运营与生活相兼容

人也是群体动物,你在运营用户的时候就是在建立社交,这也是社群运营工作天然的一个优势。所以喜欢社交的人这种需求也会得到极大的满足,最后你的工作某些程度上就是跟你的朋友在社交。

把自己的问题变成社群的话题,工作的同时也解决自己问题

社群运营需要学习需要话题,当你在运营用户社群的时候也完全可以将自己各种问题进行带入,把你的问题变成大家共同的问题,发动所有人一起去解决。这样真正实现了工作的同时也实现了自己的目标。

总之员工需要知道这个事情对于自己的意义,以及对于现在和未来的帮助。当你运营社群能形成这样的认知,那自然而然的产生内生动力,运营起来也会变得非常有意思。

当然不是每个员工都有这样的能力和觉悟,所以需要企业慢慢去引导(洗脑)去培养。

及时的反馈会建立信任感

及时的反馈是一种承诺

反馈系统就是让玩家认识到一个客观的结果。对玩家而言实时反馈是一种承诺,目标绝对可以达到的,它给了人们继续玩下去的动力。

并且信息的反馈也让用户得到成就感和惊喜提高用户的内在动机。当你玩一个游戏做出一个选择之后没有任何反应,那这个游戏根本就玩不下去嘛。

忽视反馈将会丧失你的权威性、可信度以及游戏的趣味性

在公司的管理过程中,往往忽视反馈的重要性。

比如公司火急火燎让你赶一个方案,当你把这个方案做出来之后交给领导,然后就没有下文了,也不说好也不说差,更别提去执行了。

这种问题不仅仅是针对社群运营,而是一个共性的问题。导致的结果就是员工失去工作的成就感,打击工作的积极性。企业丧失权威性,你以后做任何决策大家都以为你就是在做做样子。

以前我参加公司的一次培训,学员分几个小组,只要在课堂上积极参与,每个小组就可获得积分,最后根据积分排名可以获得奖品。但是等到培训结束我就发现这个事情就不了了之了,没有按照之前的规则评选最佳,并且也没有给出最后的反馈。你这么个搞法,以后再想搞什么活动谁鸟你。

总之不管是公司管理还是客户管理,及时有效的反馈才能建立充分的信任感,才能让游戏更加有趣。

兵马未动、粮草先行,大家都在赶忙着探索如何快速的实现社群的商业价值,而很少有人去认真分析社群行业属性的变化所带来的管理模式的调整,也很少有人去关心企业应该给社群运营员工提供一个怎样的环境让去激发他们。

下一篇文章将讲述社群运营的第三阶段,如何利用游戏化思维打造一个内部员工的学习型社群。

作者:冯健(微信号:753007292),实战派社群运营,为企业定制社群运营策划与实施方案

本文来源于运营派合作媒体@人人都是产品经理,作者@冯健