商圈分析的理论基础

商圈分析理论有赖利法则、赫夫原则、饱和理论等。

一、赖利(Reilly)法则(或赖利零售引力定律)

(一)赖利法则

赖利认为,由于大城市或者大社区的商店多。商品品种齐全。因此很容易将小城市、小社区的居民吸引过来,即便小社区的居民不得不在路上花费一段走路的时间,他们也会在所不惜。但居民不可能走特别远,最佳心理距离可用赖利法则的计算公式得出。

赖利法则是指:A都市和B都市皆为市场的中心,这两个都市的商圈分歧点,与都市的人口数成正比,而与距离的平方成反比。经由这个关系所决定的点就叫做分歧点。换句话说。A都市的人口愈多。A商圈所及范围就愈广,分歧点就愈往B商圈靠。

D=Da+Db

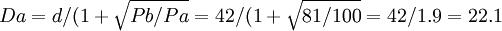

Da:指从A都市到分歧点的距离,是A、B两个都市吸引力的分歧点。比如:A、B都市之间距离为42公里。A都市人口100万。B都市人口81万,则Da可由公式:

即:距离A都市22.1公里处为分歧点。

(二)赖利法则的前提

赖利法则的前提如下:

(1)两个竞争性区域的交通同样便利。

(2)两个城市的商店的竞争力相同。其他因素如人口分布状况等视为不变,或忽略不计。

(三)赖利法则的局限

赖利法则的局限性如下:

(1)只考虑距离,未考虑其他交通状况(如不同交通工具、交通障碍等);

(2)顾客的“认知距离”会受购物经验的影响,如品牌、服务态度、设施等带来的良好的购物经验通常会使顾客愿意走更远的路;

(3)因消费水准不同。人口数有时并不具代表性。

利用赖利法则进行商圈分析虽较粗略,但在资料不足时仍可适用。

二、赫夫(Huff)原则

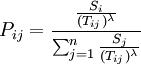

1966年赫夫将过去以都市为单位的零售商圈理论改进为以商业街、市场、百货公司、商店等零售业为单位的新模型理论。赫夫利用赖利计算商圈时所使用过的“人口”、“距离”指标,增加商业集中区的“零售面积规模”指标,将各商圈之吸引力强弱或购物比率发展成为概率模型理论。其公式为:

式中:Pij——i顾客光顾j商店的可能性;

Sj—j商店的吸引力(以商店面积表示);

Tij——i顾客从住所到商店所花的时间;

λ——用来衡量顾客因购物类型不同对路途时问的重视程度。λ指数需要通过实际调研或运用计算机程序加以确定;

n——不同商店的数量。

例如,假设一个百货商店有三个位置可供选址。在这三个区域。女士化妆品的总营业面积为20平方米、30平方米以及50平方米。潜在顾客群的住所到达这三个区域所需时间为7分钟、10分钟和15分钟。通过调研,顾客对旅行时问的重视程度为2,将数字代入上述公式,得到:区域1顾客购买的可能性为43.9%,区域2为32.2%,区域3为23.96%。

赫夫原则可用来估计各邻近区域来店顾客人数,计算整体营业潜力。但应用时值得注意的是:顾客前来选购的可能性很大程度上依赖于商品种类。因为商品种类不同。顾客对路途中花费的时间的感受也不同。另外,顾客每次光顾时购买的商品都不完全相同,这意味着商圈处于不断的变化之中。

三.饱和理论

任何一个商圈都可能会处于商店过少、过多和饱和的情况。饱和指数表明一个商圈所能支持的商店不可能超过一个固定数量,超过这个数量就导致每家商店都得不到相应的投资回报。

饱和指数的计算公式如下:

IRS=C×RE/RF

式中:IRS——商圈的零售饱和指数;

C——商圈的潜在顾客数目;

RE——商圈内消费者人均零售支出;

RF——商圈内商店的营业面积。

饱和指数数字越大,则意味着该商圈内的饱和度越小;反之,数字越小,则意味着该商圈内的饱和度越高。在不同的商圈内,应选择零售饱和指数数字较大的商圈开店。